POTOSKI, LE MONDE COMME UN PUZZLE

Par Raphaëlle Rérolle

Le Monde

30 avril 2011

L’écrivain photographe compose une géographie intime en mêlant librement impressions, réflexions et souvenirs glanés au cours de quinze années passées à parcourir la planète.

L’expérience est étrange, mais délicieuse : déambulant dans Cités en abîme, d’Antonin Potoski, le lecteur a la sensation d’explorer quelque chose comme un livre futuriste. Le sentiment ne tient absolument pas à ce que décrit le texte (une balade à cloche-pied entre certains des pays les moins développés du monde), ni aux conditions dans lesquelles se déplace l’auteur : à pied, en taxi, en avion, en train, mais presque toujours sans accessoires autres que son appareil photo et le cahier dans lequel il consigne ses impressions. L’écrivain va comme un vagabond, légèrement vêtu – rien à voir avec le harnachement compliqué des voyageurs du futur. On est loin de Star Wars. Alors ?

Si ce livre étourdissant procure un émerveillement particulier, c’est à cause de l’étonnante expérience du temps et de l’espace qu’il propose. Passant d’un continent à l’autre au fil des paragraphes, de l’Ethiopie au Myanmar, du Bangladesh au Japon, d’avant-hier à hier, son auteur improvise un circuit à la fois très archaïque et absolument moderne : les frontières entre les lieux et les moments y sont entièrement dématérialisées, comme dans les jeux vidéo – et comme dans les rêves.

Toute une géographie intime se recompose par l’écriture, à partir des pérégrinations de l’auteur. Si l’on comprend bien, Antonin Potoski est un trentenaire (né en 1974) qui voyage depuis quinze ans à travers le monde. « J’écris des livres et, entre deux livres, j’attends, note-t-il dans Cités en abîme. J’assiste à la vie. » C’est à ce spectacle inouï, sans fin, que convie l’auteur, enchaînant les impressions, les souvenirs, les réflexions non pas de manière chronologique ou géographique (un voyage de A à Z, puis un autre), mais au gré de son inspiration. Mû par l’enchaînement de ses idées qui, elles aussi, se promènent librement.

Le résultat forme une sorte de puzzle enchanteur, où des morceaux de Provence (son enfance) viennent s’encastrer dans des pans de jungle birmane, des bouts de Thaïlande dans des coins du sultanat d’Oman, des repas dans d’autres repas, des rêveries dans des scènes d’excitation (« Teingné », la fête de l’eau en Birmanie, ou encore une séance initiatique en Ethiopie). « Les souvenirs ne se superposent pas mais créent une sorte de tunnel, un abîme marqué par la joie. »

Les paysages ont moins d’importance, ici, que l’espace où se meuvent les corps. Parce que « de belles couleurs », « de beaux nuages », de fabuleux champs de neige ou d’inextricables dédales urbains, on en trouve partout, mais chaque peuple a sa propre façon de les occuper. « A me lire, en Europe, cela peut paraître fou, écrit-il, mais, quand on vit en voyage, on voit ce genre de chose, et on finit par être obsédé par la façon dont les Européens (et Américains, Australiens…) investissent l’espace, l’air autour d’eux, avec leur volonté. » Par opposition, ce qu’il observe chez les nomades maliens (« Ici, on ne va pas aimer quelque chose, seul, face au monde, aux gens, aux couleurs. On aime ce qu’on partage »), et surtout au Japon, prend un relief extraordinaire : « Les pensées sont comme des puits, en chacun, avec des échelles de corde, écrit-il au sujet des Japonais ; on descend les uns dans les autres parce que la rigidité est cantonnée à l’extérieur, aux corps, aux apparences. »

Lui reste un étranger. Il ne fait pas mine d’être quelqu’un d’autre. Rien que cette « chose claire de peau, avec des reflets dans les cheveux », embarquée par un chauffeur de taxi omanais dont « elle » ne comprend pas les intentions. Et qui finit par avoir « peur » pour la première fois, quand l’autre veut seulement lui montrer des sources avant le coucher du soleil. Un étranger, avec des jugements d’étranger, parfois politiquement très incorrects, notamment sur la démocratie, ou plutôt sur la manière dont une dictature (en Birmanie) peut mettre la culture d’un peuple à l’abri de la mondialisation. « Il n’y aura jamais assez de mines aux frontières, il n’y aura jamais assez de répression politique, assène-t-il de façon provocante au sujet de l’Unesco, pour empêcher ces gens d’entrer au Myanmar, de s’emparer des lieux les plus beaux et d’en chasser, le plus hypocritement du monde, le patrimoine immatériel. » Quitte à ce que cette colère dévoile une forme paradoxale d’appropriation…

En Occident, constate Potoski, « on existe parce qu’on applique son jugement à tout ce qui nous entoure ». Lui-même n’échappe pas à la règle, au moins pour ce qui concerne « cet asile » qu’est devenue la civilisation où il est né. Il la critique durement. Pour le reste, il juge peu, ou favorablement, signe de son étrangeté. Il se contente d’observer et de « descendre », notion souvent présente : se diriger vers le fond, « toujours plus loin qu’ailleurs, plus enfoui, plus en bas du monde ». Aller plus avant, non seulement dans les contrées visitées, mais dans l’humanité des autres, en lui-même et en nous. Jusqu’à cet endroit souterrain, paisible, où les mots ne sont plus vraiment nécessaires. « Frrrrt », fait son texte pour finir. « Frrrrt, Frrrrt. »

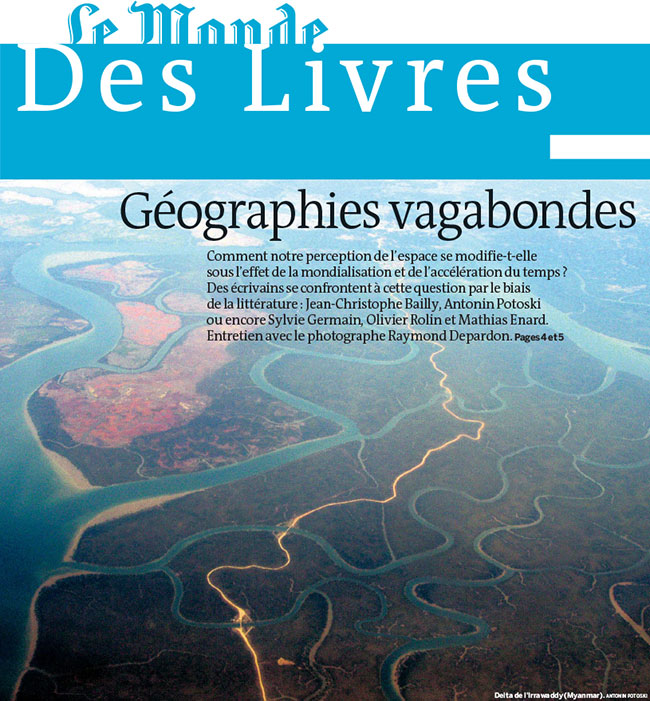

Delta de l’Irrawaddy (Myanmar) – Photographie Antonin Potoski

« J’ASSISTE À LA VIE »

Par Raphaëlle Rérolle

Le Monde

Nos trente-six coups de cœur pour l’été

1er juillet 2011

Écrivain et photographe, l’auteur s’est longtemps promené dans des pays d’Afrique ou d’Asie, avant de consigner ses impressions dans un récit particulièrement original. Passant d’un continent à l’autre au fil des paragraphes, son livre propose une étonnante expérience du temps et de l’espace. Un puzzle enchanteur, ou les paysages ont moins d’importance que les êtres, leurs corps et la manière qu’ils ont d’occuper les lieux.

DERRIÈRE LES MONTAGNES

Par Julie Clarini

Le Monde

8 novembre 2013

Dix années entre «le pays de Cardamome», les Etats de l’Est indien, et celui «de Myrrhe», sur la péninsule Arabique, dix années entre la pluie et l’encens dont Antonin Potoski fait un récit qui vagabonde en images et en pensées. De même qu’un livre est ce qui se situe derrière les montagnes quand on a suivi le «chemin de l’écriture», de même la frontière apparaît dans l’ouvrage comme ce qui se dérobe, se diluant dans le sentiment d’une «géographie continue». Du moins chez les populations que le narrateur côtoie, les Arakanais musulmans, originaires de Birmanie et chassés par les milices bouddhistes. Ils trouvent refuge, quand leurs esquifs ne sont pas refoulés, dans l’estuaire de la Naf, au Bangladesh. C’est dans cette rivière que le narrateur dit s’être «baigné sur la frontière» sans jamais la traverser. Frôler le mystère des limites, caresser le troublant partage des cultures et des sexualités, telle pourrait bien être l’ambition qui habite cet écrivain voyageur.